ConfĂŠrence avec YĂ´ichi Kotabe

Festival international du film d'animation d'Annecy 2019

2áľ partie

YĂ´ichi Kotabe ĂŠtait lâinvitĂŠ dâhonneur du Festival international du film d'animation d'Annecy 2019. Du 10 au 15 juin, lâanimateur a participĂŠ Ă diffĂŠrentes confĂŠrences durant lesquelles il est longuement revenu sur sa carrière et son compagnonnage avec Isao Takahata et Hayao Miyazaki notamment.

Après les confĂŠrences organisĂŠes dans le cadre du festival en lui-mĂŞme, voici la retranscriptions dâune dernière rencontres rĂŠalisĂŠe en marge du festival, au cinĂŠma Les 4 Nemours d'Annecy.

Alexis Hunot : Bonjour. Quand M. Kotabe est Ă lâĂŠtranger, comme ici en France, est-ce que pour lui lâimage de lâanimation japonaise a changĂŠ au cours des annĂŠes ?

YĂ´ichi Kotabe : Bonjour Ă tous. Il y a peu, en mars 2019, jâĂŠtais invitĂŠ au FICAM (Festival International de CinĂŠma d'Animation de Meknès), au Maroc, et jâĂŠtais dĂŠjĂ surpris moi-mĂŞme dây voir un certain nombre de travaux sur lesquels jâavais travaillĂŠ.

Maintenant, est-ce que lâimage de lâanimation japonaise dans sa perception a changĂŠ ? Je ne saurais trop le dire. Pour Annecy, câest la première fois que je viens au festival, je nâai donc pas de point de comparaison. Mais pour une raison ou une autre, un certain nombre de gens connaissent mon travail. Je crois surtout que câest liĂŠ au fait que parmi mes compagnons de route, certains sont devenus connus, au point quâaujourdâhui le festival met le Japon Ă lâhonneur.

Ă travers le cinĂŠma dâanimation, câest en tout cas une façon dâentrer dans la culture du Japon. Et câest bien sĂťr quelque chose qui en soit mâenchante.

Est-ce que M. Kotabe se souvient du premier film dâanimation qui lâa marquĂŠ ?

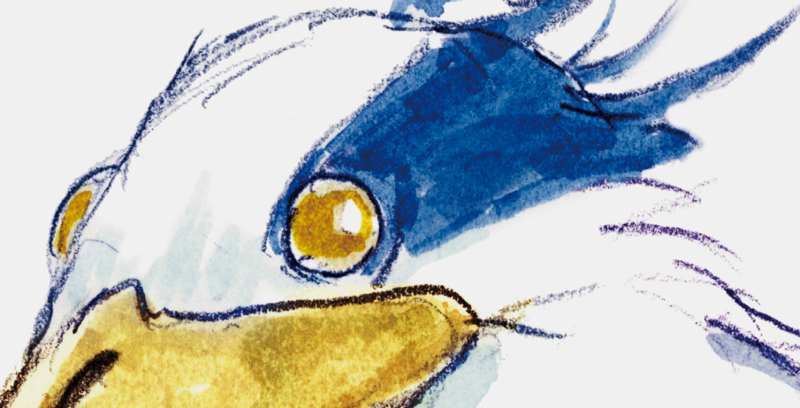

Je devais ĂŞtre en 1ere ou 2áľ annĂŠe dâĂŠcole ĂŠlĂŠmentaire, une ĂŠpoque oĂš le Japon ĂŠtait en guerre contre le Monde en gĂŠnĂŠral, et le film qui mâa le plus marquĂŠ dans mon enfance, câĂŠtait un film de propagande produit pour encourager lâeffort de guerre et dresser la population contre lâennemi. Je suis nĂŠ Ă TaĂŻwan, Ă une pĂŠriode oĂš lâĂŽle ĂŠtait un territoire japonais annexĂŠ. Mon père mâa emmenĂŠ voir ce film qui mâa marquĂŠ pour tout autre chose que ce message belliqueux. Câest vraiment le mouvement mĂŞme des personnages qui mâa frappĂŠ. CâĂŠtait un film en noir et blanc intitulĂŠ Les aigles de mer de MomotarĂ´ (MomotarĂ´ no Umiwashi, 1943), rĂŠalisĂŠ par Mitsuyo Seo. Un film qui met en scène Momotaro, un personnage des lĂŠgendes japonaises, et ses sbires animaliers.

Parmi ces personnages anthropomorphes, il y avait un lièvre blanc, et la manière dont ce personnage ĂŠtait animĂŠ ĂŠtait extrĂŞmement vivante. Ses oreilles, battues par le vent, ĂŠtaient animĂŠes avec une très grande souplesse. Tout comme la reprĂŠsentation de la vitesse de rotation des hĂŠlices des avions stationnĂŠs sur un porte-avion, dâabord Ă lâarrĂŞt, puis qui se transformaient en cercles blancs.

CâĂŠtait un monde fantaisiste, diffĂŠrent du notre. Mais pour moi, il mâa paru très rĂŠel. Et peut-ĂŞtre encore plus vivant que le monde rĂŠel. Je sentais dans ces personnages une forme de chaleur, de vie battre, comme sâils ĂŠtaient de chair et dâos. Ces extraits sont restĂŠs très vifs dans ma mĂŠmoire.

Les aigles de mer de MomotarĂ´

Puis lâannĂŠe suivante, le Japon a perdu la guerre et jâai ĂŠtĂŠ rapatriĂŠ. Quelques annĂŠes plus tard, jâai vu La tulipe et lâaraignĂŠe (Kumo to ChĂťrippu, 1943), un court mĂŠtrage en noir et blanc de KenzĂ´ Masaoka qui ĂŠtait lui aussi remarquable, avec une grande prĂŠsence des personnages Ă lâĂŠcran, et un univers dans lequel on avait envie dâentrer.

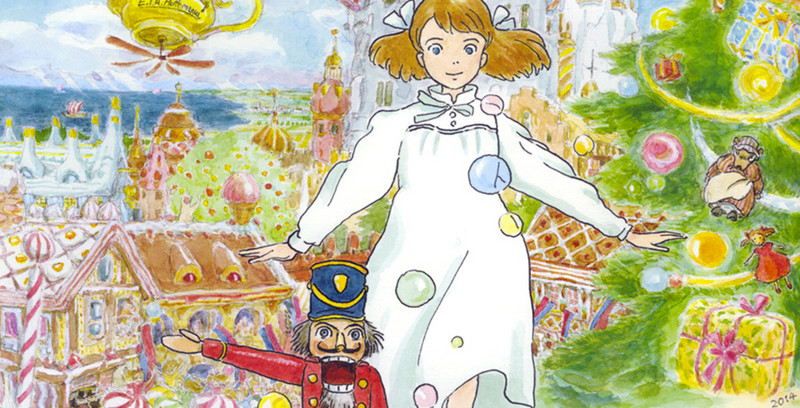

Rare cellulo en couleurs du film La tulipe et lâaraignĂŠe.

Jâai continuĂŠ Ă dĂŠcouvrir des films, les productions Walt Disney notamment, mais aussi des longs mĂŠtrages soviĂŠtiques, qui après la guerre ont ĂŠtĂŠ distribuĂŠs au Japon. Et lĂ , câĂŠtait encore plus grandiose, car câĂŠtait des films en couleurs, des longs mĂŠtrages ! Au contraire des films japonais, marquĂŠs par un dĂŠnuement assez drastique.

Au moment de choisir ma voie, je me suis spĂŠcialisĂŠ dans ce style de peinture traditionnelle japonaise qui sâappelle Nihonga. Jâai eu un moment lâambition de devenir un artiste peintre. Mais au moment de chercher du travail, il se trouve que le studio dâanimation de la TĂ´ei (TĂ´ei DĂ´ga) a publiĂŠ une annonce de recrutement. Jây ai rĂŠpondu et câest comme ça que je suis rentrĂŠ dans le monde de lâanimation.

Le monde de lâanimation est diffĂŠrent de celui de la peinture. Quâest-ce qui a conduit M. Kotabe Ă sâorienter vers lâanimation ? Quelles similitudes et quelles diffĂŠrences essentielles y voit-il avec la peinture ?

Comme vous le savez peut-ĂŞtre, la peinture traditionnelle japonaise Nihonga est un type de peinture oĂš on utilise, entres autres, le pinceau et lâencre. Lors de mon apprentissage, comme on nous lâenseignait après la Guerre, un des exercices consistait Ă travailler avec ces deux ĂŠlĂŠments, mais surtout Ă tracer une ligne au pinceau dâune ĂŠpaisseur continue, sans jouer sur ses variations, pour reprĂŠsenter le monde. Que ce soit pour dessiner une bouteille dâeau, le corps humain, des plantes ou un paysage.

Avant mĂŞme dâentrer dans cet apprentissage, jâĂŠtais dĂŠjĂ moi-mĂŞme lecteur de mangas, en particulier ceux dâOsamu Tezuka, grand auteur de lâaprès guerre au Japon, et bien connu en France je pense. En particulier de ses travaux sur sa première pĂŠriode, comme La nouvelle ĂŽle au trĂŠsor (Shin Takarajima, 1947) et Lost World (Rosuto Wârudo, 1948), premiers volets de sa trilogie thĂŠmatique autour de la science-fiction. Il y avait dans le dessin, ĂŠgalement encrĂŠ, de Tezuka, une rondeur, une souplesse et une chaleur. LĂ aussi, on avait lâimpression que les personnages ĂŠtaient vivants, et jâimitais ses dessins avec moi aussi beaucoup dâĂŠnergie.

Couverture du manga La nouvelle ĂŽle au trĂŠsor.

Une fois entrĂŠ Ă TĂ´ei, jâai commencĂŠ Ă suivre une pĂŠriode de formation durant 3 mois. Nous ĂŠtions sous la houlette de lâanimateur Masao Kumagawa. Il nous donnait des exemples et nous demandait de retrouver le mĂŞme rendu des lignes. Ă ce moment lĂ , ce qui mâa frappĂŠ, câest de voir que ces dessins dâanimation au crayon ĂŠtaient dâune très grande beautĂŠ. Je me suis rendu compte que ce qui ĂŠtait en jeu dans le tracĂŠ du dessin animĂŠ, la ligne de lâanimation, ĂŠtait pour moi ĂŠquivalent Ă ce que jâavais appris dans le domaine de la peinture Nihonga. Lâensemble de lâacte crĂŠateur reposait uniquement sur le tracĂŠ.

Cependant, dans lâanimation, on a coutume de dire que câest le mouvement qui est dĂŠcisif. Câest lui qui permet Ă lâanimation dâexister. Ces lignes portĂŠes par le mouvement mâapportaient ĂŠvidemment beaucoup de plaisir, mais pour une raison qui mâĂŠchappe, pour moi, câest vraiment cette notion de la ligne et de tracĂŠ qui mâa amenĂŠ Ă me plonger dans lâunivers de lâanimation. Et ensuite, bien sĂťr, je me suis au intĂŠressĂŠ au mouvement.

Le mouvement, câest bien sĂťr une diffĂŠrence ĂŠvidente avec la peinture. Lorsque vous ĂŞtes face Ă un tableau, vous ĂŞtes face Ă une image Ă lâintĂŠrieur de laquelle il sâagit de tout reprĂŠsenter. En animation, vous ĂŞtes ĂŠvidemment dans une toute autre optique.

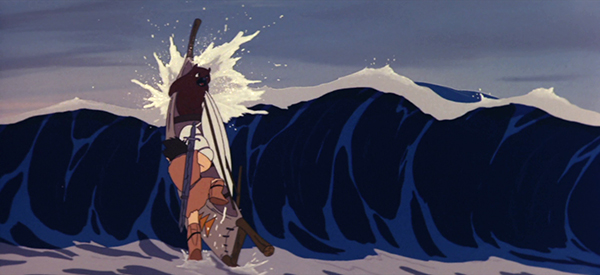

Sur un travail de stylisation de la mer, comme sur Horus, prince du soleil, cherche-t-on dâabord un grand rĂŠalisme et ensuite une stylisation ? Comment rĂŠflĂŠchit-on Ă cela ?

Dès lors quâun dessin est emprunt ou chargĂŠ de mouvement, il porte en lui un style. Il en existe une multitude de diffĂŠrent, comme il en existe un de diffĂŠrent dans chaque film de TĂ´ei DĂ´ga.

Sur Horus, prince du soleil, pour la mer, il sâagissait de rĂŠflĂŠchir Ă comment lâanimer avec un style qui corresponde Ă lâunivers de ce film, personnages compris. Quelles formes donner Ă lâeau et aux vagues qui soient compatibles avec son monde ?

Et ça me rappelle un enseignement que jâai appris de lâun de mes maĂŽtres dans lâapprentissage de la peinture japonaise Nihonga. Pour les Japonais, mais aussi les Chinois, il existe quatre aspects essentiels Ă un dessin : lâĂŠnergie (Ki), le rythme (In), la vie (Sei) et le mouvement (DĂ´). Il faut arriver Ă capter ces ĂŠlĂŠments dans un dessin. Et je pense quâil sâagit lĂ de quelque chose de propre et au Nihonga et Ă lâanimation.

Pour M. Kotabe, est-ce que ça veut plutĂ´t dire quâil faut comprendre les intentions, pourquoi on fait le mouvement, plutĂ´t que quâest-ce qui fait le mouvement ?

Vous avez vu dans les images dâHorus une manière dâanimer lâeau. Si on les compare Ă celles du Serpent blanc (Hakuja-den, 1958), le premier film en couleurs du studio dâanimation de TĂ´ei que jâai vu après la guerre, il y a lĂ aussi des scènes marines qui sont animĂŠes de manières très diffĂŠrentes. Câest aussi une sorte de simplification de la rĂŠalitĂŠ, portĂŠe par le dynamisme. Et moi, câest ça qui mâa intĂŠressĂŠ, savoir comment, par delĂ la simplification, Ă travers le mouvement, on parvient Ă recrĂŠer cette sensation de vivacitĂŠ. Pour moi, il y a quelque chose qui me ramène Ă ce principe de la peinture Nihonga.

Horus, prince du soleil

Le serpent blanc

Sur Les joyeux pirates de l'ĂŽle au trĂŠsor (DĂ´butsu Takarajima, 1971), la mer est Ă sa façon un personnage du film. Elle participe Ă lâatmosphère gĂŠnĂŠrale. Et il fallait concevoir une manière plaisante de reprĂŠsentation qui laisse Ă penser quâon ĂŠtait dans les mers du Sud.

Lors de la prĂŠparation du film, le rĂŠalisateur, M. Hiroshi Ikeda, mâa demandĂŠ de trouver une manière dâanimer lâeau. Sur Horus, il y avait en jeu un certain nombre de dĂŠtails rĂŠalistes, comme lâĂŠcume ou les gouttelettes, qui prenaient un temps fou Ă animer. Pour Les joyeux pirates, il fallait pouvoir travailler en ĂŠquipe et que tout le monde puisse travailler de la mĂŞme manière et atteindre le mĂŞme rĂŠsultat dâanimation sur lâeau.

M. Ikeda mâa laissĂŠ un mois pour dĂŠvelopper une nouvelle manière de lâanimer selon diffĂŠrents critères : le dynamisme, la transparence, la chaleur caractĂŠristiques des mers du Sud. Et Ă postĂŠriori, je pense que câĂŠtait la bonne manière de faire. Je ne sais pas sur quels critères il sâest basĂŠ pour me donner un mois, mais ce temps lĂ mâa ĂŠtĂŠ très prĂŠcieux. Il mâa permis dâessayer diffĂŠrentes choses, et dâaccrocher sur les murs du studio des propositions qui pouvaient ensuite ĂŞtre analysĂŠes de manière collective. Et je pense que pour crĂŠer un style neuf, on a besoin de temps pour tester des choses.

Les joyeux pirates de l'ĂŽle au trĂŠsor

M. Kotabe a travaillĂŠ avec des rĂŠalisateurs assez diffĂŠrents. Un bon animateur, une bonne animatrice, pour lui, est-ce quelquâun qui doit ĂŞtre Ă lâĂŠcoute des intentions du film ?

Je ne saurais pas trop vous dire ce qui fait un bon animateur. Mais sâil fallait le faire, je pense que ce serait quelquâun qui aurait la capacitĂŠ de reprĂŠsenter des ĂŠmotions très diffĂŠrentes, et qui aurait une palette très large Ă cet ĂŠgard lĂ , dans sa manière de montrer les choses. Jâai moi-mĂŞme commencĂŠ en tant que simple animateur, et jâai eu la chance dans mon parcours professionnel dâĂŞtre confrontĂŠ dès le dĂŠbut Ă des projets de films, Ă des style graphiques, Ă des manières dâanimer, très diffĂŠrents. Au quotidien, nous ĂŠtions confrontĂŠs Ă cette diversitĂŠ de dĂŠfis formels Ă relever. Jâai appris sur le tas. Jâai appris Ă travers ce travail lĂ . Et lorsque je nây arrivais pas, parce que ce nâĂŠtait pas Ă ma portĂŠe, alors un animateur plus expĂŠrimentĂŠ dans le mĂŠtier venait mâaider et mâexpliquait comment franchir cet obstacle. Cette pĂŠriode de formation a durĂŠe environ deux ans. Elle mâa permis dâamasser toutes sortes de manières de percevoir et dâapprĂŠhender ces enjeux, pour ensuite pouvoir rĂŠpondre Ă des demandes très diffĂŠrentes. Un bon animateur, câest donc quelquâun qui a justement la capacitĂŠ de rĂŠpondre Ă ces attentes diffĂŠrentes dâun projet Ă lâautre. Je pense que pour arriver Ă cette capacitĂŠ, il faut avoir pu accumuler un certain nombre dâexpĂŠriences concrètes comme autant de mises Ă lâĂŠpreuve.

Jâajouterais aussi quâen tant quâanimateur, apprĂŠhender, sâhabituer Ă ne maitriser quâun seul style, est une rĂŠponse erronĂŠe. Quand on est animateur, on a souvent besoin de se poser la question : ÂŤ Quelle forme de mouvement, quel style dâanimation, quelle apparence graphique, est la plus pertinente et sâadaptera le mieux aux besoin du projet ? Âť

Pour Les joyeux pirates, sous les ordres de M. Ikeda, jâai travaillĂŠ sur cette simplification Ă lâextrĂŞme de lâeau et des vagues, mais portĂŠes par ce mouvement.

Vous savez quâau Japon, pour lâanimation TV, nous avons très peu de temps pour travailler. Par la suite, ce style graphique a ĂŠtĂŠ adoptĂŠ tel quel par la tĂŠlĂŠvision, et est devenu depuis une sorte de standard, mais sans aucune rĂŠflexion quant Ă sa pertinence. Sur Les joyeux pirates, jâai travaillĂŠ pour rĂŠpondre aux besoins du film, en rĂŠflĂŠchissant Ă ce que tous ces effets prĂŠsents sur la surface de lâeau, comme les ondes ou le ressac, aient une cohĂŠrence. Or, dans ces reprises, les sensations que jâavais essayĂŠ dâintroduire ne sây retrouvent pas. Lorsquâon est sur un projet donnĂŠ, il faut se poser ces questions de nĂŠcessitĂŠ graphique : ÂŤ De quoi le projet Ă besoin ? Quelles sont les directions Ă explorer ? Âť

Est-ce que M. Kotabe pourrait nous parler de lâaventure Panda, petit panda, cette espèce de projet prĂŠ-Totoro ?

Ce sont deux moyens mĂŠtrages particulièrement heureux qui durent entre 30 et 40 minutes chacun. Et pour moi, câest vraiment la durĂŠe idĂŠale lorsquâon travaille sur des projets pour les enfants, ça leur permet de rester pleinement concentrĂŠs sur les personnages et de rentrer de plain-pied dans lâunivers des films.

Je me souviens quâĂ la sortie du premier de ces films, M. Takahata, M. Miyazaki, M. Ătsuka et moi, nous sommes rendus dans une salle de cinĂŠma et nous avons pu observer des enfants qui dĂŠcouvraient le film pour la première fois. Et Ă la fin, ils se sont tous mis Ă chanter le gĂŠnĂŠrique, et la salle sâest transformĂŠe en une immense chorale. On a ĂŠtĂŠ complètement emportĂŠ par cette rĂŠaction qui nous a fait extrĂŞmement plaisir. Cette rĂŠaction du public enfantin a ĂŠgalement confortĂŠ M. Takahata, le rĂŠalisateur, par rapport Ă ses ambitions pour le film, c'est-Ă -dire dĂŠcrire un quotidien ordinaire Ă lâĂŠcran. Dans lâĂŠquipe, nous ĂŠtions Ă un moment de notre vie oĂš nous avions tous des enfants en bas âge. Travailler sur ce projet joyeux ĂŠtait une façon pour nous de faire un cadeau Ă nos propres enfants et bien sĂťr de partager aussi cette joie avec un public plus large.

Pourquoi avoir choisi des pandas comme personnages principaux ? Il sâagit dâun choix liĂŠ au contexte de lâĂŠpoque. Ces films ont ĂŠtĂŠ produits dans la foulĂŠe du rĂŠtablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Japon. Deux pandas ont alors ĂŠtĂŠ offerts par la Chine au zoo dâUeno qui ont crĂŠĂŠ un ÂŤ boom du panda Âť au Japon. Avant 1972, personne ne connaissait cet animal, et lorsquâils ont ĂŠtĂŠ prĂŠsentĂŠs au zoo dâUeno, ils ont engendrĂŠ un important mouvement de foule. Ă lâĂŠpoque, le prĂŠsident du studio pour lequel nous travaillions a dit quâil fallait crĂŠer des films autour de ce phĂŠnomène de mode.

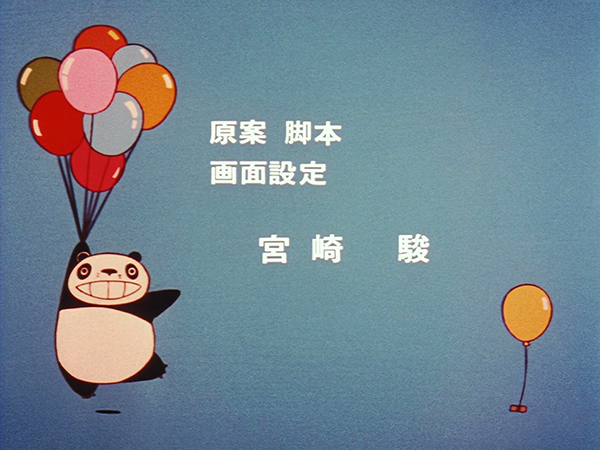

Mais ce qui a vraiment servit de dĂŠtonateur pour Panda, petit Panda est un prĂŠcĂŠdent projet de sĂŠrie TV avortĂŠe, adaptĂŠ de Fifi Brindacier, dâaprès lâĹuvre dâAstrid Lindgren. Nous nous ĂŠtions lancĂŠs dans diffĂŠrents prĂŠparatifs, et le refus de lâauteure a coupĂŠ court au projet. Avec Panda, petit Panda, nous avons voulu Ă la fois utiliser tout ce que nous avions conçu pour Fifi Brindacier en lui adjoignant lâĂŠlĂŠment du panda. Câest M. Miyazaki qui a ĂŠcrit le scĂŠnario et la mise en scène est de M. Takahata. Pour lâanimation, câest M. Ătsuka et moi-mĂŞme qui nous sommes rĂŠpartis le travail de direction de lâanimation.

Mettre en parallèle Panda, petit Panda et Mon voisin Totoro, vous permettra de saisir Ă quel point M. Miyazaki a du lui aussi ĂŞtre heureux de la rĂŠaction des enfants et du public face Ă ces personnages Ă lâĂŠpoque.

Le choix mĂŞme du nom Totoro, personnage du long mĂŠtrage rĂŠalisĂŠ par la suite en dĂŠcoule. M. Miyazaki habitait Ă Tokorozawa, dans la banlieue de TĂ´kyĂ´, et il a voulu additionner ce nom avec celui de ÂŤ troll Âť (torĂ´ru en japonais). On arrive au final Ă ÂŤ Totoro Âť.

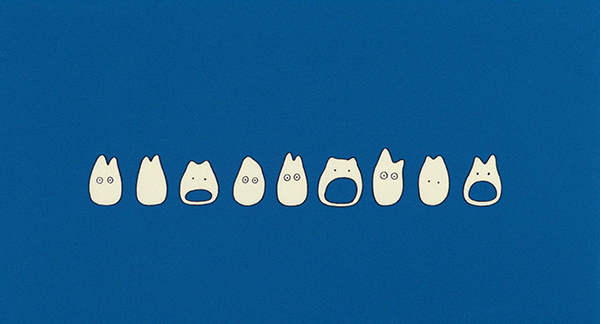

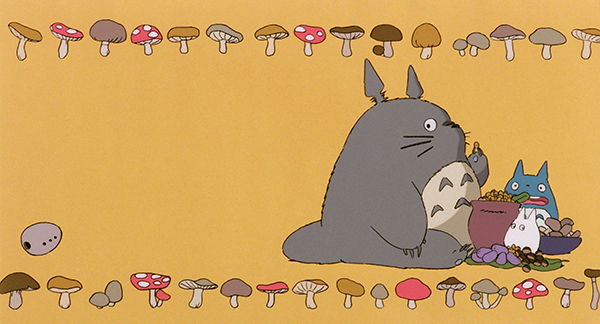

Et si vous vous souvenez ĂŠgalement les gĂŠnĂŠriques de Mon voisin Totoro, ceux-ci et ceux de Panda, petit panda sont très similaires. Ăa vous indiquera lĂ aussi Ă quel point pour lui, comme nous tous, il est restĂŠ attachĂŠ Ă cette Ĺuvre.

Images des gĂŠnĂŠriques de Panda, petit panda.

Images des gĂŠnĂŠriques de Mon voisin Totoro.

Pourquoi M. Kotabe est-il ensuite parti travailler sur Super Mario chez Nintendo ?

Ă lâĂŠpoque oĂš lâon mâa fait cette proposition, ma position dans le milieu de lâanimation ĂŠtait très frustrante. On nous demandait dâanimer au plus bas coĂťts, avec le moins de dessins possible. Et pour moi, lâanimation câest avant tout la crĂŠation du mouvement.

Câest Ă ce moment lĂ que M. Ikeda, ce collègue entrĂŠ Ă TĂ´ei en mĂŞme temps que moi dont je vous parlais tout Ă lâheure, mâa contactĂŠ. Au sein de TĂ´ei, M. Ikeda avait lui continuĂŠ Ă travailler dans le dĂŠpartement recherche et dĂŠveloppement, notamment sur ordinateur, et avait par la suite rejoint Nintendo, oĂš il ĂŠtait devenu le responsable du dĂŠpartement qui dĂŠveloppait le jeu Super Mario.

Il se trouve que câest Ă cette ĂŠpoque de frustration dans mon travail dans le milieu de lâanimation, pour lequel je travaillais en freelance, que M. Ikeda me contacte pour me demander mon aide sur ce jeu. Je ne connaissais rien de cet univers. Les seuls jeux que je connaissais ĂŠtaient ceux du type Space Invaders sur borne dâarcade, dans lesquels on mettait des pièces, et quâon trouvait dans les cafĂŠs enfumĂŠes. M. Ikeda mâa dit : ÂŤ Le jeu vidĂŠo en est Ă un moment oĂš il va avoir de plus en plus besoin du savoir-faire de lâanimation, et nous aimerions que tu nous rejoignes pour nous faire profiter de ton expĂŠrience dans ce domaine. Âť Je nâavais pas vraiment envie dây aller. Mais avec cette frustration ressentie, je me suis dit : ÂŤ Pourquoi ne pas y aller un an ou deux. Âť Une fois entrĂŠ chez Nintendo, on mâa montrĂŠ ce jeu de Super Mario Bros., le premier.

Et lĂ , ça a ĂŠtĂŠ une très grande surprise. Jâai vu chez les gens qui avait essayĂŠ de travailler sur le personnage tout un effort de crĂŠation du mouvement et donc dâanimation. MĂŞme si ces mouvements ĂŠtaient ĂŠvidement dâune très grande simplicitĂŠ, dans la manière dâanimer sa course et ses dĂŠrapages, de gĂŠrer lâinertie ou la puissance de ses sauts, et mĂŞme la cohĂŠrence de lâespace lorsquâil sortait de lâĂŠcran, ces gens avaient essayĂŠ de toutes leurs forces dâanimer Mario. Et je me suis dit en voyant ça : ÂŤ Si câest ce quâils veulent faire, je peux sans doute les aider. Âť

M. Kotabe a t-il dĂŠjĂ refusĂŠ de travailler sur un projet devenu populaire par la suite ?

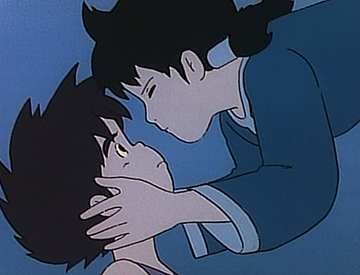

Il y a un projet que jâai dĂŠclinĂŠ, câest la sĂŠrie Conan, le fils du futur de Hayao Miyazaki qui date de 1978. Ă cette ĂŠpoque, jâĂŠtais dĂŠjĂ freelance et je ressentais dĂŠjĂ une certaine insatisfaction vis-Ă -vis du travail de lâanimation. Il y a une scène culte dans lâĂŠpisode 8 de cette sĂŠrie, oĂš Conan, le personnage principal, est enchainĂŠ sous lâeau et manque dâoxygène. Lana, le personnage fĂŠminin, va alors plonger pour lui faire du bouche Ă bouche et lui redonner un peu dâair. Câest une scène sous-marine que M. Miyazaki mâa demandĂŠ dâanimer. Ă cette ĂŠpoque, je travaillais dĂŠjĂ alors sur TarĂ´, lâenfant dragon (Tatsu no Ko TarĂ´, 1978) et jâai dĂŠclinĂŠ lâoffre.

Image de lâĂŠpisode 8 de la sĂŠrie Conan, le fils du futur.

Conan, le fils du futur est une sĂŠrie qui a eu un certain succès au Japon, et Ă y rĂŠflĂŠchir, je pense que ça aurait surement ĂŠtĂŠ intĂŠressant dâanimer cette scène.

Ăvidemment, câest beaucoup trop court pour pouvoir tout aborder dans une aussi grande carrière. Merci M. Kotabe !

Propos enregistrĂŠs le 15 juin 2019.

Entretien menĂŠ par Alexis Hunot et traduit par Ilan NguyĂŞn au cinĂŠma Les 4 Nemours Ă Annecy.